Da sempre i sacri testi hanno stigmatizzato il rapporto 3:1 nella metrica del Morse. Tralascio per il momento rapporti diversi di certi paesi es: 4-1 ed altri. Questo rapporto vale per qualsiasi tipo di tasto, lo si può anche variare andando però fuori dai

canoni classici. Non è raro ascoltare manipolazioni con rapporto diverso dal 3:1 ad opera di pseudo velocisti che stravolgono

letteralmente il codice

trasmesso allungando o accorciando linee e punti, poi accorciano gli spazi tra i caratteri e tra le parole con l’unico risultato di una

trasmissione indecifrabile e grottesca. In linea di

massima la pesatura (weighting ovvero pesatura) cioè il rapporto 3:1 deve essere sempre rispettato, salvo piccoli aggiustamenti

quando si pratica

la TAV al solo scopo di velocizzare ulteriormente. Ma questo è un altro argomento che non riguarda il tasto verticale. Spesso siamo

portati a magnificare alcune manipolazioni particolari sia come cadenza che come metrica fino ad arrivare a dire, enfatizzando, che è facile riconoscere l’operatore ascoltando la

sua manipolazione . Gli Inglesi chiamano “FISTS” queste piccole irregolarità

personali.

Se da un punto di vista acustico può piacere un determinato suono fino a rendere riconoscibile l’operatore è però da dire che queste

manipolazioni

essendo molto personali non rientrano nei canoni classici. Un riscontro lo possiamo avere monitorando queste manipolazioni con uno dei

software in

circolazione ricevendo solo caratteri alla rinfusa.

Non ha senso allungare le linee con il verticale o con il semiautomatico rispetto ai punti, ne escono fuori dei suoni brutti a sentirsi e a volte incomprensibili.

Tuttavia bisogna riconoscere che il segnale perfetto doveva essere la caratteristica dei telegrafisti di una volta in quanto i messaggi

dovevano essere

inequivocabili ma ora che quel “mestiere” non esiste più spesso si indulge in trasmissioni che si discostano dalla normale metrica e cadenza e quindi

si enfatizzano frasi, si evidenziano parole ritmando il discorso e ciò lo rende più vivo ed espressivo.

Ma come in tutte le cose “ in medium stat virtus”. In buona sostanza debbono essere variazioni di timing e di ritmo che dovremmo ascoltare

da chi usa tasti

manuali ma molto spesso si incontrano manipolazioni così personali da diventare incomprensibili e che provocano molte difficoltà a chi riceve.

LA MANIPOLAZIONE DEL TASTO VERTICALE

Forse molti non sanno che la telegrafia è nata prima della radiotelegrafia e le comunicazioni in Morse avvenivano senza l’emanazione di alcun

suono. Su

una striscia di carta minuscola detta zona, tramite una macchinetta, apparivano i caratteri ricevuti in punti e linee. Era chiaramente

udibile il rumore

dell’ancoretta azionata da un relè che batteva sugli organi di movimento che azionavano il dispositivo di scrittura di punti e linee sulla striscia di carta. Il

codice veniva poi tradotto in caratteri in chiaro. Col tempo gli operatori impararono a tradurre i segnali morse direttamente dal

rumore del relè

risparmiando tempo. Questo modo di ricevere venne chiamato “ricezione sounder” ed in seguito per agevolare una migliore ricezione furono

costruiti

dispositivi che amplificavano il rumore della manipolazione.

Spesso si sente dire che la manipolazione con il tasto verticale affatica notevolmente. In parte è vero ma solo perché viene praticata

una

manipolazione scorretta, diversamente non si comprende come mai gli RT di mestiere manipolavano per tutta la durata del loro turno di

servizio.

Forse è meglio fare una precisazione: è diventato abituale usare l’espressione “manipolare” quando si trasmette, sia con tasto verticale che con automatico o similare, ma questo non è molto corretto perché un tasto verticale non è assimilabile ad un manipolatore, tuttavia di solito non si fa distinzione e viene usato il termine manipolazione per tutti.

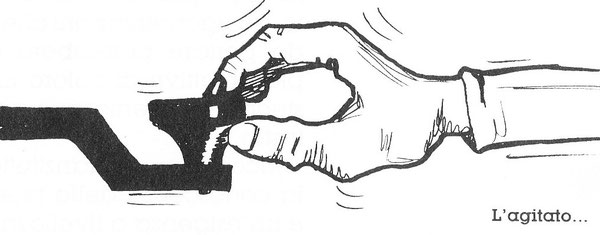

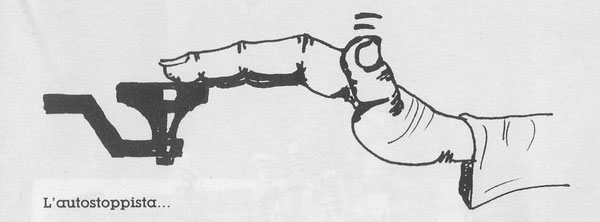

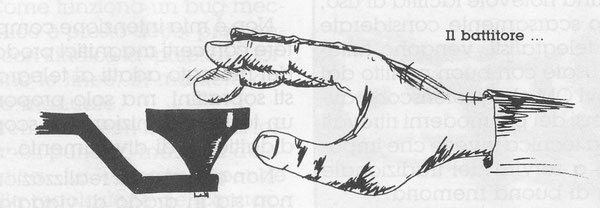

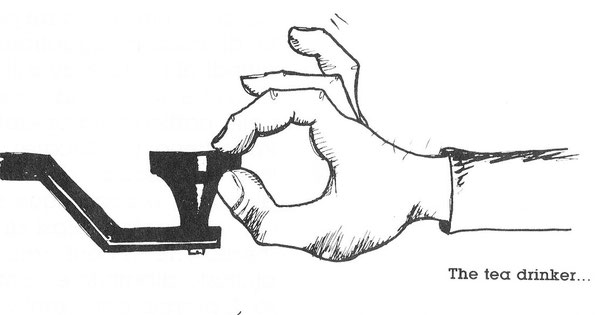

Ci sono molti modi di impugnare il tasto verticale, ma questo pur non avendo molta importanza è una immagine del RT che non depone a suo

favore. E’ il

movimento del polso che determina la bontà o meno della trasmissione. Ma se il pomello viene impugnato male come si può pensare che il movimento del polso sia ottimale?

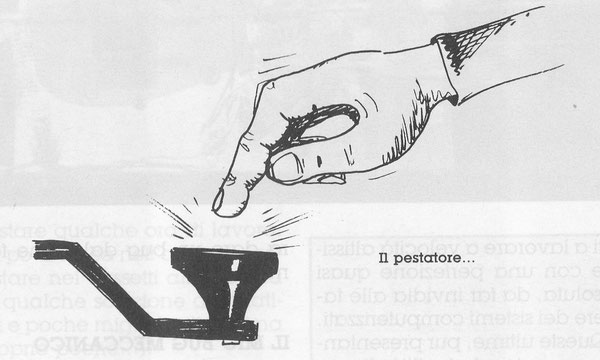

Osserviamo bene le seguenti immagini cercando di non imitarle.

Oggi abbiamo i nostri artigiani che producono tasti perfetti che in qualche modo aiutano molto ma una volta era diverso. Comunque un

buon tasto deve

essere pesante e stabile, e la sommità del pomello deve essere compresa tra i 6 ed i 7,5 cm dal piano di appoggio.

Ma non sempre questi parametri sono stati rappresentativi, infatti il “tasto inglese” era caratterizzato da leva robusta e pesante con fulcro

leggermente arretrato rispetto al centro, una robusta molla di ritorno, altezza del pomello, tant’è che nell’uso era disposto molto vicino al bordo del tavolo e l’avambraccio non poggiava sul tavolo.

Malgrado negli anni fossero state prodotte molte variazioni a questo tipo di tasto nulla cambiò nella fattura massiccia e altezza del pomello.

Da prove effettuate sembra che impugnando il pomello con le 4 dita escludendo il mignolo, indice e medio sopra e pollice ed anulare ai due

lati, il polso si muove con maggior scioltezza. I muscoli interessati sono esclusivamente quelli dell’avambraccio.

L’avambraccio è composto da due ossa l’ulna ed il radio. All’estremità superiore dell’ulna vi è un prolungamento detto OLECRANO il quale poggia sul piano quando si manipola (ma in alcune occasioni non vi è appoggio, ad es. luoghi angusti, spazi ristretti, uso campale, negli aerei ecc.).

Il radio si articola con le ossa del polso e consente alla mano di compiere numerosi movimenti, seppure non troppo ampi rispetto all’avambraccio, compresa

l’oscillazione del polso durante la trasmissione. Il movimento che si fa quando si impugna il tasto si chiama pronazione interna ed i

muscoli interessati sono il piccolo palmare (flette la mano sopra l’avambraccio), il grande palmare (poco interessato, piega la mano sopra l’avambraccio) il

pronatore

rotondo ed il pronatore quadrato e, in misura minore, il brachioradiale.

Grande importanza assume l’epicondilo, protuberanza in corrispondenza dell’estremità di un osso situato al di sopra del condilo, sede

d’inserzione dei tendini epicondiloidei. Questi tendini permettono l’estensione del polso e, se

molto sollecitati, vanno incontro ad una sofferenza degenerativa, causando i tipici dolori dell’epicondilite. Chi non ha mai sentito la parola “Glass Arm”? Ne soffrivano i vecchi Radiotelegrafisti.

Walter Candler, autore di un metodo, discutibile, per l’apprendimento del Morse, diceva che a volte si trattava di un falso “braccio di vetro” o “paralisi del

telegrafista” poiché capitava che spesso vi fosse una infezione in atto che provocava dolore al polso, avambraccio, collo, dorso e a volte emicranie. In tal

caso la cura era di tipo medico e nulla aveva a che vedere il glass arm.

Nel lontano 1890 Horace Martin fece parecchie ricerche al fine di evitare agli operatori dei vecchi e pesanti tasti telegrafici, di farsi venire il tipico male

dei telegrafisti dell’epoca,chiamato fantasiosamente “glass arm”. Pigiare ore ed ore su tasti verticali dal peso non indifferente richiedeva maestria e forza e

alla lunga…

Ma anche ai giorni nostri appare evidente che il crampo del RT ha una analogia con il moderno “crampo da mouse”, entrambi dovuti alla

tensione di una posizione obbligata.

Horace Martin ideò il primo tasto con i contatti in posizione orizzontale, precursore del bug moderno, bug a causa del marchio della

casa costruttrice,

Vibroplex, rappresentato da un insetto

(bug in inglese).

Tra i codici telegrafici conosciuti ricordiamo il Codice Internazionale detto Continental negli USA, più

veloce e spumeggiante di quello Internazionale

con un numero inferiore di linee ed un Timing flessibile, adottato a suo tempo, quello Internazionale, dall’Italia ed in uso tra i Radioamatori di tutto il mondo ed il Morse Code impiegato in USA e Canada per le trasmissioni via cavo.

Giova precisare che il “codice Morse” essendo opera del geniale Alfred Vail dovrebbe a rigore chiamarsi “alfabeto Vail”. Il vero “codice Morse”,

invece, è semplicemente il dizionario numerico usato, fino al 1837 o giù di lì, nei primi “telegrammi Morse”, includendo poi anche numeri e segni di interpunzione esso è in realtà un completo sistema alfanumerico.

Ma di questo ne riparleremo in altra sede.

Il tasto verticale ideale o straight key o tasto manuale è quello tradizionale delle Poste completamente regolabile. La produzione di tasti verticali è talmente ampia da disorientare chi si avvicina a questa arte.

Trovo la suddivisione dei tasti fatta da Urbano Cavina I4YTE esaustiva in quanto pone la produzione in due categorie:

tasti a leva corta e tasti a leva lunga.

Quelli a leva corta o braccio corto sono più facili da manipolare ed in caso di sospensione del suo esercizio all’operatore riesce agevole ritornare allo

status quos ante, diversamente da quelli a leva o braccio lungo che esigono una manipolazione più precisa ed una costante applicazione.

Allo studente RT non rimane che fare una scelta del tasto che preferisce in base alle due categorie esposte ed eventualmente, se è deciso ad

andare

avanti, evitare i tasti surplus e passare direttamente ai gioielli prodotti dai nostri bravissimi artigiani.

Personalmente prediligo il Marconi 213, uno dei migliori tasti mai prodotti. Non mi riferisco al Marconi PS – 213A, tra l’altro quasi introvabile, ma alla replica ad opera di un grande artigiano. Il

Marconi PS – 213 A venne anche utilizzato da ROMA RADIO IAR oltre che da GENOVA RADIO ICB ed andò in pensione insieme alla Telegrafia.

Imparare ad usare un tasto verticale richiede impegno e costante esercizio ed è considerata un’arte. In gergo si diceva “pesare l’ottone”, in lingua originale “pounding the brass”.

La forma di un tasto, la sua disposizione sul tavolo operativo ed il modo stesso di azionarlo possono essere differenti da paese a paese e

la sua regolazione è il risultato della conoscenza ed esperienza del singolo operatore. I concetti qui

espressi sono principi generali ed alcuni accorgimenti ad uso dei non addetti ai

lavori.

La corretta posizione dell’operatore

Non servono molte parole per descrivere la posizione da assumere per operare col tasto verticale, seduti in posizione eretta e frontale davanti ad un tavolo di altezza tale da permettere all’operatore di poggiare l’avambraccio parallelo sul tavolo di lavoro con una angolazione di 90 gradi rispetto al braccio facendo

perno sul gomito e precisamente su quella parte di osso chiamato “olecrano”.

Durante la manipolazione l’avambraccio deve rimanere sempre poggiato muovendo su e giù solo con il polso.

Questa posizione permette di operare per ore senza nessun affaticamento. Il movimento di trasmissione viene fatto, imprimendo alla parte

terminale

dell’avambraccio, uno spostamento verso il basso con oscillazione ampia ed elastica e mantenendo l’articolazione del polso

scioltissima. Mi riferisco,

ovviamente, ad una stazione base. I movimenti del pomello, in giù per chiudere il contatto ed in su per aprirlo, avvengono tramite il

polso che si alza

leggermente e si abbassa trascinando con se le dita poggiate sul pomello, aiutato in questo dalla molla

del tasto. Questo tipo di manipolazione era chiamato "di polso" e veniva insegnato nelle scuole militari.

Talvolta un aiuto può anche venire dall’azione del pollice ma in questo caso è evidente che l’azione del

polso è carente.

Lo studente non dovrà commettere mai l’errore di associare ai caratteri il punto e la linea ma solo il suono di essi, dit per il punto e daah per la linea con un rapporto tra i due di 3:1 nel senso che una linea

ha una durata temporale di 3 punti.

Posto che il punto rappresenta l’unità di misura di base, durante la trasmissione quindi il punto equivale ad 1 unità temporale, lo spazio tra punto e linea 1 unità temporale, la linea 3 unità temporali, tra le lettere che formano una parola 3 unità temporali, tra le parole 7 unità temporali.

La regolazione del tasto

Inizialmente i contatti debbono essere regolati molto larghi e la molla un po’ rigida. Nel tempo i contatti verranno ravvicinati e la

forza della molla

diminuita. Alte velocità richiedono una distanza minore tra i contatti ed una durezza maggiore della molla per un ritorno più rapido della

leva.

Il contrario per le basse velocità.

In linea di massima, e come punto di partenza, la forza applicata per chiudere i contatti è intorno ai 200 grammi ma può anche arrivare a 400 in relazione a diversi tipi di molla usata dal fabbricante

del tasto.

La tecnica di trasmissione

La velocità di trasmissione non modifica i rapporti Punto-Linea-Spazi che costituiscono una regola internazionale alla quale ubbidiscono anche i Keyer. La cadenza è una caratteristica di ciascun operatore nel legare punti e linee.

Quando la Telegrafia era il sistema di comunicazioni più usato l’operatore trasmetteva e riceveva dispacci, messaggi, disposizioni, ordini e quant’altro alla velocità commerciale di 125 caratteri e l’accuratezza e precisione era ricercata, rapporto 3:1.

I vecchi RT avevano una timbrica di trasmissione che si faceva riconoscere facilmente.

Ricordo che il motto della comunità cw ancora oggi è “Accuracy trascends speed” cioè l’accuratezza della trasmissione è indipendente e più importante della velocità.

Non è richiesto di trasmettere in modo asettico come fosse un computer perché in questo caso l’operatore non sarebbe riconoscibile e nemmeno

accattivante

una simile trasmissione. Indipendemente che si trasmetta con tasto normale o elettronico la regola non prescinde dai soliti rapporti punto-linea-spazio, quello che è tollerato, forse auspicato, è la cadenza che rende riconoscibili le varie manipolazioni.

Molti dicono che il rapporto 3:1 con il tasto verticale non è possibile perché il margine di errore è sempre

presente ma l’obiettivo di ogni RT è quello di avvicinarsi il più possibile.

In merito a certe manipolazioni indecifrabili alcuni dicono che è un codice che richiede dimestichezza

per essere decodificato ed equivale al dialetto nella lingua italiana o alla calligrafia di ognuno.

Esistono infiniti modi o stili di manipolazione morse come la manipolazione

americana, italiana, coloniale, a mano morta (questa implica una patologia del polso troppo sciolto), a

uncinetto, dei ferrovieri, tirata ecc., con legamenti e senza legamenti che

dipendono dalla nazionalità, dal sesso,

dall’età, dallo stato d’animo, dalla statura o stazza, dall’interlocutore, dalla stanchezza, ecc.

I vecchi RT riuscivano a regolare il tasto con rapporto di leva lunga con i contatti molto ravvicinati

privilegiando l’agilità di movimento a causa della scioltezza del polso quasi in simbiosi con il tasto. I

famosi BRASS POUNDER (pesatori di ottone), cioè gli ex operatori anglosassoni, erano molto abili in

questo proprio in virtù di un polso agile ed una salda presa con cui impugnavano il pomello del

verticale, ed erano molto abili nell’effettuare punti e linee legati tra loro abilmente e con

meno

movimenti del polso (LIAISON), cioè legavano, cucivano, mettevano insieme, tramite il gioco di polso, i caratteri. Ma credo che non tutto

era

da imitare, tant’è che a volte la deformazione professionale, supportata anche da maestria,

trasformava quest’ultima in un dialetto rispetto al Morse ufficiale, un dialetto non facile da decodificare, spesso costituito da caratteri manipolati con saltelli fuori tempo e distacco di una legatura.

Tutto questo, nel tempo, si è diffuso in vario modo e lo ritroviamo anche in alcune manipolazioni odierne, un dialetto non facile da decifrare.

Gli americani identificano questa forma espressiva come HOG-MORSE (morse porco).

I radiotelegrafisti, in tempo di guerra, sapevano che il corrispondente poteva essere riconosciuto da chi

lo ascoltava. La caratteristica principale delle manipolazioni

verticali militari era punto e linea con un solo spostamento del polso verso il basso. La manipolazione a braccio sollevato era

simile a quella in uso in GB con il tasto tenuto a bordo

tavolo. I britannici sapevano benissimo che in situazioni d’emergenza o nel campo d’operazione bellica godere

dello

spazio per poggiare l’avambraccio comodamente era a dir poco improbabile ragion per cui la loro (GB) scuola era ed è

di trasmettere col braccio sollevato, lo fanno bene e in modo del tutto spersonalizzato, vale a dire

non riconoscibile, come se trasmettessero in stampatello. Circa la manipolazione “ad

uncinetto” era insegnata nelle scuole militari, ai ferrovieri ed ai postelegrafonici.

La manipolazione coloniale era ed è a singhiozzo,

molto trascinata con spazi minori e linee più lunghe, oscillazioni più ampie,

stravolgimento del rapporto punto-linea, manipolazione non corretta, punto iniziale più lungo.

Il morse americano è più veloce e pimpante di quello internazionale ed ha meno linee. In passato

esistevano operatori che erano in grado di padroneggiare sia il morse americano che quello

internazionale. Alcuni ricercatori asseriscono che il modo più esaustivo per definire la manipolazione è quello di

paragonarla al linguaggio (la mano che telegrafa è come se parlasse). Il

Morse Americano è diverso dal Morse Internazionale e questo molti lo ignorano, anche addetti ai lavori.

Infatti esso contiene linee di tre lunghezze diverse (T

= 3 punti, L = 6 punti, 0 = 9 punti) e lettere composte di soli punti con

spaziature pressoché anomale. A volte si manipola

in maniera così assurda che il Morse diventa incomprensibile, con

un’accozzaglia di suoni assurdi e nessun rapporto di proporzione. E’ evidente che nessuno impugna la penna allo stesso modo degli altri e nessuno ha la stessa calligrafia e così è per la manipolazione, i metodi sono tanti ma poi gnuno

personalizza il tutto, poi la manualità rende il perfezionismo del tutto inutile. E comunque il Morse non è una lingua come molti amano definirlo, piuttosto una forma dell’alfabeto, simile a quella scritta, che serve a comunicare in tutte le lingue usando le parole, la grammatica e la sintassi di quella lingua.

Di seguito riporto alcune precisazioni del Prof. Andrea Gaeta, ricercatore di linguistica autore di moltissimi scritti sulla Telegrafia Morse:

La lingua Morse non è una vera e propria lingua fonetica (linguaggio verbale), direi si avvicina alla lingua dei segni (gesti) dei sordomuti o in generale ai linguaggi non verbali. Orientativamente possiamo dire che il telegrafista che manipola per lavoro, specie se con precisione e “silenziosità” svizzera o teutonica), col suo tasto scrive. Quando manipola il tasto per diporto, per “chattare” con qualche amico lontano, col suo tasto e con la sua mano parla. Nel primo caso il timing è più rispettato, nel secondo la mano obbedisce solo alla sua arbitrarietà.

Circa il rapporto di timing punto/linea più noto 1:3 esso è il più “accreditato” unicamente perché è quello che è stato più semplice realizzare nei trasmettitori automatici. Il timing fisiologico invece, pur certamente esistendo non ha necessariamente questa “pesatura” imposta, ma dipende invece dalla taratura delle molle fisiche del tasto e da quelle “fisiologiche” dell’operatore. Variando una o entrambe queste calibrazioni si può tranquillamente arrivare, rimanendo ottimi telegrafisti, al rapporto 1:2 e forse, all’opposto, anche quasi al rapporto 1:4, sempre, beninteso, mantenendo costante la frequenza fondamentale fisiologica di manipolazione, con l’unico punto fermo che per ogni ciclo si generano due punti o una linea, indipendentemente dalla durata temporale o angolare (pesatura). Circa il “tono muscolare” del braccio che telegrafa, tutti i testi si limitano a dire che il polso deve essere perfettamente flessibile e nessuna parte della mano deve avere rigidità.

Il resto è affidato all’empirismo, la pratica “basta e avanza”. Invece il Morse si presta moltissimo all’approccio scientifico.

Interessanti anche le brevi note del

Prof.Mario Lucidi:

I “morsisti” nel gergo telegrafico italiano venivano distinti in orecchisti” e zonisti”, a seconda se “ricevevano” a udito col solo ticchettio delle macchine

telegrafiche o del sounder, senza

guardare la strisciolina di carta o “zona” su cui venivano segnati i punti e le linee Morse, oppure se sapevano “ricevere” a vista, cioè dalla zona. In genere le due

specializzazioni non coesistevano e,

inoltre, la maggior parte dei morsisti

riceveva disinteressandosi della zona, che erano costretti a usare solo per documentazione. Ebbene, nella ricezione a udito i telegrafisti molto esperti non ricevono più a punti e linee, ma unicamente col suono, con la musica. La velocità di ricezione è tale che non esiste più il codice, o alfabeto, Morse. In tal

caso la telegrafia Morse è diventata

una vera lingua e trasmettere

impugnando un tasto Morse, il classico “verticale”, è assimilabile a scrivere impugnando la”penna”. Per similitudine non possono esistere telegrafisti analfabeti, nel senso che non si può ricevere se non si sa trasmettere, e viceversa. Ne deriva che alla coordinazione mano-occhio (scrittura) e bocca-orecchio (orale) di tutti gli alfabetizzati bisogna sostituire la coordinazione mano-orecchio dei telegrafisti.

L’altezza della sedia, la postura del telegrafista, l’appoggio del gomito hanno enorme importanza, come tutti sappiamo, però gli inglesi operavano in piedi e con il braccio fuori dal tavolo.

La prima cosa che l’allievo RT dovrà fare è quella di memorizzare il suono dei caratteri ad una velocità non troppo bassa (15-20 WPM) ed una

volta

memorizzati i suoni di tutte le lettere ed i numeri cominciare a trasmetterli col tasto scollegato dall’apparato mantenendo inizialmente i contatti molto larghi e regolando la resistenza della molla un po’ rigida. Aiutandosi con un programma per computer l'allievo dovrà ascoltare i caratteri e simultaneamente trasmetterli. In questo modo migliorerà la cadenza di trasmissione.

Man mano che progredisce i contatti andranno ravvicinati e la forza della molla diminuita. Il secondo step è quello di collegare il tasto ad un oscillofono e provare a trasmettere.

La forza della molla dovrà essere regolata applicando sul pomello un peso intorno ai 200 grammi ma, come sempre, è una regolazione di base da cui partire salvo trovarne un’altra più congeniale.

Utilissimo sarà l’uso di un computer dotato di apposito software per memorizzare il suono dei caratteri e monitorare la propria trasmissione.

L’allievo che sta imparando dovrebbe evitare di aver fretta e uscire in aria. In tal caso rispondere, eventualmente, a chiamate fatte da

operatori di pari

livello tecnico.

Ma più di mille parole è meglio la pratica, basta guardare la trasmissione di Lino IZ0DDD, noto RT di Mestiere, col suo verticale Marconi 213 costruito per lui da Alberto Frattini I1QOD.

I0YQX INORC n° 452

I0YQX INORC n° 452